千年乞巧文化 激发文旅消费新活力

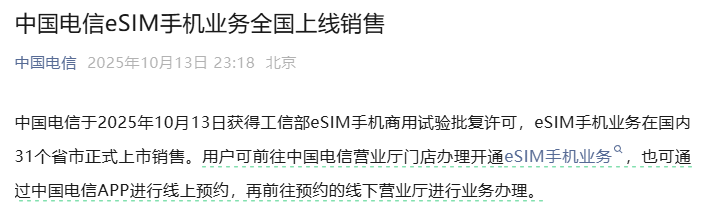

望牛墩七夕古风晚会。邓浩 摄

“匠心七夕”特色贡案展吸引游客驻足。邓浩 摄

展开全文

传统与现代元素融合的特色贡案作品。刘冠希 摄

市级非遗传承人黄建文制作贡案。

受访者供图

对于东莞望牛墩镇而言,七夕不止于浪漫。它承载着集体记忆,更成为撬动文旅融合、激活消费增长的重要节点。

8月28日至30日,望牛墩镇举办“我们的节日·七夕”文化活动。以“文化赋能消费、传统链接现代”为主线,联动全镇四大会场、串联15项特色活动,打造了一场集非遗体验、潮玩互动、美食市集、文创展销于一体的文化盛会,累计吸引游客超10万人次。

作为“湾区周末IN东莞”系列活动之一,望牛墩的七夕盛会在非遗活化与文旅融合的实践中,让千年乞巧文化焕发新时代光彩。

采写:夏颖燕 张珊珊

文旅融合 消费体验“热”起来

七月初六夜晚庄重的祈福仪式,为望牛墩迎接七夕佳节奏响序曲。民间传统乞巧“拜七姐”情景生动再现,原汁原味展现传统民俗民风。

望牛墩被誉为“广东省民间艺术乞巧之乡”,这里的乞巧文化传承可追溯至宋代。在望牛墩,如今的七夕节庆既延续着传统民俗的深厚韵味,也融入了现代文化的蓬勃活力。

今年,七夕系列活动以四大会场串联起15项特色活动。古风晚会演绎千年浪漫,潮流音乐点燃青春活力,非遗贡案展现匠心巧思,特色市集汇聚水乡风味,手作体验传递文化温度。

文旅融合,既要“有看头”,更要“有玩头”。非遗英歌舞的刚劲、醒狮大会的热闹、大唐不倒翁的灵动、飞龙飞凤的鲜活……精彩节目轮番上演,进一步激活文旅融合消费体验,让节日氛围持续升温。

“这是我们第三次来望牛墩过七夕了。”排队购买茶饮的市民刘先生说,每年都会带家人来体验传统文化,品尝特色美食,感觉今年活动更丰富,玩得很尽兴。

多场景激活新体验。“工韵七夕”望牛墩镇工业展区,本土知名企业集中展示优质产品与创新工艺,让游客感受“制造重镇”的产业活力;移步至图书馆,市民跟着老师DIY乞巧手作,沉浸式感受传统技艺;在“浪漫七夕”甜蜜咖啡打卡点,印着牛郎织女动漫IP的定制杯套,让节日仪式感拉满。

数据印证了热度。为期三天的望牛墩七夕盛会,累计吸引游客超10万人次。不仅让乞巧文化在沉浸式体验中得以传承,更有效集聚了人气、激活了消费,实现文化价值与市场效益的双向共赢。

非遗传承 匠心技艺“活”起来

“七夕贡案”作为七夕民俗的重要载体,是望牛墩作为“广东省民间艺术乞巧之乡”的生动诠释与核心体现。

“鸡蛋灯是用传统镂刻技艺做的,里面装了LED灯,既保留老手艺,又有了新光彩。”在“匠心七夕”特色贡案展区,市级非遗传承人黄建文向游客展示作品。

展区内,来自全镇21条村及第二幼儿园、中心幼儿园、中心小学制作的24台贡案作品有序陈列,既保留了“牛郎织女鹊桥相会”等传统场景,又融入了乡村振兴等新时代发展的主题。

今年“赛巧”中,聚龙江村的贡案荣获一等奖。该作品采用纯手工制作,大部分使用龙眼壳、花生壳等天然材料,变废为宝。“没想到普通的材料,也能做出这么有艺术感的作品。”来自广州的游客陈女士在一台台贡案间“流连忘返”。

在中心小学贡案展台前,学生黄凤清与家人开心合影。该贡案由师生利用环保材料共创完成,加入孩子们的奇思妙想,传统纹样与卡通形象、环保材料与科技元素大胆碰撞,童趣盎然。

该校美术教师陈丽冰是省级非遗保护项目“乞巧节”代表性传承人陈杰芳的弟子,她不仅在假期带领学生制作贡案,更将乞巧技艺融入日常教学。“很多毕业多年的学生仍然每年暑假回来帮忙,文化的种子在心中真正扎下了根。”她说。

“守正创新”是望牛墩乞巧文化历久弥新的关键。近年来,望牛墩通过成立乞巧传承人工作室、推进乞巧进校园、举办贡案制作评比等一系列实践,让这一传统技艺得以活态传承。

湾区聚力 节庆IP“亮”起来

在“潮玩七夕”主题动漫IP打卡区,“动漫版”牛郎织女成为年轻人的“打卡点”,大家用镜头记录下“传统文化+时尚潮玩”的精彩瞬间。

“牛郎织女IP形象太可爱了!”“传统文化IP以这种方式出现,既亲切又有趣,年轻人很喜欢。”“望牛墩真是越来越潮了”……这样的现场反馈,正是望牛墩七夕节庆IP“出圈破阵”的生动注脚。

在特设的志愿者摊位区,大学生实践团队设计的乞巧文创品——冰箱贴、抱枕、扇子等免费派送。“希望通过这些小礼物,让更多人记住望牛墩的乞巧文化。”大学生志愿者小高表示。

望牛墩七夕文化IP不是传统意义上的“老民俗”,而是通过系列潮玩形式贴近年轻群体,在潮流创意的碰撞中展现与时俱进的新面貌。

回溯这一节庆IP的成长历程,其背后是长期坚守的定力与持续创新的活力。每一届活动都在传承中突破、在创新中升级,始终以“推陈出新”的姿态呈现别样亮点。

例如,2004年,首届望牛墩七夕风情文化节以花车巡游为主线,万人空巷的盛况成功打响了七夕节庆IP;2010年,首届中国(东莞·望牛墩)七夕风情文化节主题歌曲《浪漫千年》发布,吉祥物郎郎、织织上线,荟萃来自全国各地富有特色的民间七夕艺术作品;2019年,“浪漫望溪”七夕灯会盛大举办,大型花灯展览吸引游人如织;2023年,七夕活动分布全镇三大会场,串联起12项特色活动。

今年,望牛墩七夕盛会作为“湾区周末IN东莞”重要组成部分,深度融合本土风情、非遗体验、民俗展演、美食市集与文创展销,以多元形态进一步擦亮传统节庆IP。

■特写

“巧男”黄建文:

让非遗贡案有技术有温度

制作贡案、讲解乞巧文化故事、展示乞巧技艺……这个七夕,望牛墩六旬“巧男”黄建文忙个不停。

源于牛郎织女传说的乞巧风俗,于2007年以“七夕贡案”之名列入广东省非物质文化遗产名录。如今,这一传统不仅是女性祈愿巧艺的仪式,更成为一方水土共同守护的文化之火。黄建文作为市级非遗传承人,是其中少有的男性代表,几十年如一日,致力于让传统贡案焕出现代光彩。

1976年,少年黄建文站在门外,远远望着女孩们聚在一起制作贡案、拜“七姐”。黄建文回忆,“那时男生只能看,不能参与。”出于对美的向往,他勇敢跨出第一步,主动提出建议,意外收获了女孩们的欢迎:“你也来帮我们搭把手。”

渐渐地,他从助手成为主力,一个朴素而有力的念头支撑着他:“牛郎是男的,织女是女的,男性也能是乞巧的主角。”于是,他成为村里少数执着于此的男性,用行动打破性别藩篱。

黄建文的工作间如同一个时空交汇站。他坚持保留传统贡案习俗,但更擅长以创新激活传统。废纸板、饮料瓶、旧电线、鸡蛋壳……这些看似普通的材料,经他巧手点化,变成透亮的鸡蛋灯、精巧的微型织布机。他还引入声光电技术,让贡案“动”起来:“舞龙要有声,织布机要能动,灯笼要有光。”

2008年北京奥运会时,他将奥运健儿游泳、跨栏、领奖的瞬间融入贡案《仙凡缘》,作品荣获中国民间文艺“山花奖”。近年来,高铁、高楼等现代元素也通过轻黏土、纸板等材料,与传统和谐共生于他的案上。

近五十年的坚守,源于纯粹的热爱与责任,作为东莞市非遗传承人,他觉得自己像一座“桥”,连接过去与未来。

“老祖宗的心思,就在这方寸之间。”在黄建文的贡案课堂上,孩子们捏黏土、刻蛋灯、粘亮片,传统不再是展柜中的遗产,而是可触可感的文化温度。“我希望下一代觉得做贡案有意义,并能把它传下去。”黄建文说。

■现场

七夕之夜吹来“文明家风”

8月29日晚,2025东莞市浪漫星空音乐会暨“全城告白计划”在望牛墩镇温情上演。活动以经典爱情乐曲为线索,穿插文明家庭访谈、现场求婚、爱的快问快答等环节,将传统乞巧文化与现代婚恋观、家庭教育观巧妙融合,展现出望牛墩对新时代健康婚恋观和优良家教家风的浪漫回响。其间,多对模范夫妻走上舞台,分享他们生活中的美好。

其中,来自“全国五好家庭”“东莞市文明家庭”的黄丹和曾莉莉夫妇,也被身边的人称为“公益夫妻档”。丈夫黄丹投身公益已超20年,曾先后获得“东莞市劳动模范”“广东省五一劳动奖章”“全国五一劳动奖章”等荣誉称号;妻子曾莉莉多年来也在力所能及的情况下参与公益事业,还多次获评“东莞市优秀护士”“优秀带教老师”等称号。

来自“最美家庭”的唐达威和梁彩莲夫妇,是望牛墩镇新时代文明实践中心的“志愿老搭档”。结婚21年来,夫妇二人乐于奉献、无私践行,用爱传递温暖,用爱传承志愿服务精神,是街坊口中的“志愿眷侣”。

“参加志愿活动,是希望能成为孩子成长路上的榜样,让孩子感受到城市的每个角落都充满爱。因为善意会传染,每个微小的善意,都能汇聚成一团温暖的光。”梁彩莲表示。

陈庆垒和冯涵丽夫妇发起的国学经典亲子诵读活动,已经陪伴望牛墩街坊7年多光景。积极上进,奋发进取是他们俩夫妻最生动的代名词。问及如何平衡家庭与工作,陈庆垒坦言:“想尽量去平衡,宁愿生活粗糙一点,但陪孩子必须认真。”

活动还专为单身青年打造了主题联谊环节。参与者通过线上匹配、线下携手完成与牛郎织女Coser合影、任务打卡等互动,在传统节日中融入现代交友方式,拓宽七夕文化的包容性和时代感。

■观察眼

望牛墩七夕“破圈有方”

从静态非遗展示场到动态文旅体验地,望牛墩这座小镇以节庆IP聚势引流,点燃文化消费新引擎。

白天,匠心独具的贡案赛巧引人驻足,“巧手七夕”体验课上人们专注手作DIY,传统美食与创新饮品碰撞出味蕾惊喜;入夜,古风晚会演绎乞巧的浪漫传说,光影点缀水乡公园,特色集市人流如织,“守夜”老习俗焕发消费新活力。

在这里,传统文化不是尘封的标本,而是可触、可感、可体验的活态现场;文旅体验也不再局限于“看一看”,而是沉浸其中、留下记忆的深度互动。

传承,是这场盛会最深沉的底色。黄建文等传承人用坚守,将声光电技术巧妙融入传统贡案,让老手艺闪耀新光芒;陈丽冰等新传承人推动乞巧进课堂,在青少年心中播下文化传承的种子;游客们亲手体验、亲身感知,从“旁观者”变为“参与者”。这种代际接力、多元共创,正是非遗文化生生不息的活力源泉。

值得关注的是,作为“湾区周末IN东莞”文旅品牌的重要节点,望牛墩七夕借助湾区文旅协同发展之势,展示了“文商旅”融合助推乡村振兴的路径。它用节庆IP带动消费热度,用传统魅力提升区域辨识度,为“非遗+文旅”的深度融合提供了“望牛墩样本”。

评论